目次

【戦前】芝生景観の発見と受容

変わりゆく奈良公園と、芝生景観の萌芽

ところが明治末期から戦前にかけて全国的な観光ブームや開発ブームに後押しされ、奈良公園でも積極的な開発を行うべきという声が、俄に上がり始めた。奈良公園行政も、それまでの「伝統的な奈良公園」を追求する姿勢を徐々に崩し始め、代わりに急激な観光開発の道へと大幅に舵を着ることになる。特に当時は自動車の普及率が急激に上昇した時代であり、春日山周遊道の車道化が実現するなどの自然・景観破壊が相次いだ時代でもあった。

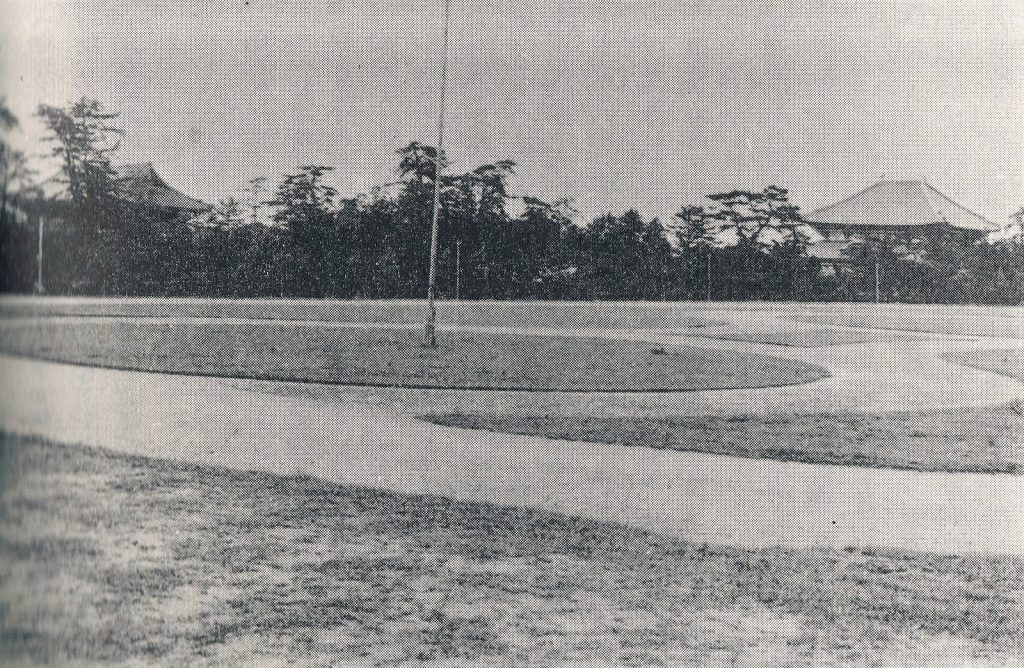

また、現在では俄に信じがたい事態であるが、当時の奈良公園には日本最大級の近代的スポーツグラウンドが整備されたり、園内を周遊する鉄道網の整備が計画されるなど、奈良公園の観光開発が非常に熱を帯びた時代でもあった。

無論こうした急激な公園開発は、伝統的景観や森林風致の保護を訴える声と対立し、様々な公園関係者や研究者、文化人たちのとの議論を招くことにもつながった。奈良を愛したことで知られる文豪志賀直哉[1]志賀直哉(しが … Continue readingは、10年以上住み着いた奈良を去る昭和13年の春に、下記のような捨て台詞を『大阪毎日新聞』に掲載[2]志賀直哉「置土産」『志賀直哉全集<第6巻> 沓掛にて 豊年虫』岩波書店、1994、pp. 354-357。している。

近ごろ問題になつてゐる若草山麓の自動車道路開設問題を考へて居るうちに、私は次のようなことを考へるようになつた。

志賀直哉「置土産」『志賀直哉全集<第6巻> 沓掛にて 豊年虫』岩波書店、1994、pp. 354-357

奈良公園から公園という称呼をとって、奈良神苑、或ひは奈良何々苑といふやうな、何かいゝ名を考へ他の市にある普通の公園からはつきりとこの公園を區別して了ふがいゝと思つた。東京の日比谷公園、上野公園、浅草公園、大阪の天王寺公園、中之島公園、皆公園にちがひないが、奈良公園を同じ公園の呼名で云ふのは少し間違つてゐるやうな氣がして來た。ある広ささへあればどこにでも作れる公園と奈良のやうな千何百年の歴史を持ち、さらにそれ以前からの原始林をひかえてゐる自然の庭のやうな公園は一緒にならない。

奈良に公園の称呼がふさはしくないといふだけなら大した問題ではないが、奈良県庁の中に公園課といふものがあつて、奈良の公園にいはゆる公園らしい施設をしたがる点が、時に非常に困ることが起こるのである。若草山麓に新しく自動車道路を作らうといふのもそれであるし、そこに料亭を作らうといふのもそれで、甚だ興醒のすることだ。……

彼もまた急速な公園開発を憂い、その近代化に異議を唱える者の一人であった。「兎に角、奈良は美しい所だ。自然が美しく、残つてゐる建築も美しい。そして二つが互に溶けあつてゐる点は他に比を見ないと云つて差支へない[3]志賀直哉「奈良」『志賀直哉全集<第6巻> 沓掛にて 豊年虫』岩波書店、1994、pp. 342-345。。」と奈良の風景を称賛した彼にとって当時の奈良公園に訪れた変貌は、東京や大阪にありふれる画一的な近代公園へと堕落してゆく、見るに耐えない無残な光景だったに違いない。

しかし志賀直哉は、当人は全くの無自覚であろうが、奈良公園に訪れる未来像も確かに予感していた。遡ること昭和6(1931)年、志賀直哉は奈良公園の風景に関して以下のようにも言及[4]志賀直哉「奈良の櫻」『志賀直哉全集<第6巻> 沓掛にて 豊年虫』岩波書店、1994、p.306。している。

(奈良公園の)藤の大木は一番誇っていいのかもしれない。それから芝生、こんなにいい自然の芝生も珍しい。

志賀直哉「奈良の櫻」『志賀直哉全集<第6巻> 沓掛にて 豊年虫』岩波書店、1994、p.306(太字強調は筆者による)

風景の保存と開発をめぐり関係者が激論を繰り広げたその足元には、新しい奈良公園の風景が文字通り「萌芽」し始めていた。明治期には全く注目されてこなかった芝生という植生がこの時期、奈良公園の景観要素としてにわかに注目を集め始めるのである。無論芝生の美しさに視線を向けた人物は、志賀直哉一人ではない。当時の行政文書、観光ガイド、文学作品とあらゆるメディアを紐解けば、奈良公園の芝生の美しさが発見され、共有され、定着するまでの過程が浮かび上がってくるのである。

ブランド化する奈良公園の芝生

ある土地における特定の景観構成要素が「その土地を代表する景観」「その空間らしい風景」として人々に認知されることを「ブランド化」と呼ぶとすれば、大正期から昭和初期にかけての期間は、まさに奈良公園において「芝生景観のブランド化」が実現した時期であった。

例えば大正期から太平洋戦争にかけての随筆や紀行文、詩歌、案内ガイドを紐解いてみると、園内の寺社や森林だけでなく、芝生にも注目する言説が増加し始めるのである。しかもそれは、単に園内の一場面を描写する小道具としての役割から、徐々に奈良公園を象徴する好意的な景観要素へと、そのイメージを変化させていくのである。

あるいは行政においても、大正期にはすでに園内の残余空間を埋めるものとして、芝生が景観的役割が期待され始め、時代を経ると柵やフェンスによって保護されるべき植生とみなされるようになり、さらに昭和10年代には積極的に拡大するべき空間としてその評価を高めて行くのである。しかし、この時代における公園の開発主体である奈良県にとっての芝生とは、あくまで社寺や森林、あるいは近代施設のすきまを埋める傍役としての評価であり、奈良公園の主役を張るだけの景観要素としては扱われていない。最終的には、芝生空間の積極的な開発にはいま一歩至ることがないまま、奈良公園は太平洋戦争を迎えることとなる。

前述の通り、奈良県にとって喫緊の課題は、園内のインフラ整備や山林経営にあり、公園開発主体にとって芝生とは重要な景観要素ではなかった。ましてその芝生を利用し、奈良公園を「ブランド化」しようと企画した人間など、どこにもいなかった。しかし一方で、すでに1900年代には行政からも民間事業者からも認知されており、1930年代を迎える頃には神寂びた老樹林に代わる特徴的な景観として、各種媒体に繁く取り沙汰され始めるのである。

このように、時を前後しながら複数の媒体に渡ってまたがる景観描写を、あらためて一つの時系列に乗せて俯瞰してみてわかるのは、「奈良公園の芝生に明白な発案者はいない」という事実である。奈良公園における芝生景観のブランディングとは、特定の造園家や都市計画家の先導によって実現した景観イメージなのではなく、というのがその実態なのであった。

奈良公園の芝生景観イメージとは、特定の造園家やランドスケープデザイナーによって生み出された風景なのでは無い。むしろそれは、訪問者や奈良町民の手によって、大正から昭和初期にかけて発見された風景イメージに、戦後の公園行政が便乗する形で実現した、文字通り草の根による風景のブランディングだったのである。

References

| ↑1 | 志賀直哉(しが なおや):1883-1971(88歳没)。日本の小説家で、代表作に『暗夜行路』『城の崎にて』など。1925年から1938年にかけて奈良に拠点を置き、奈良公園に隣接する高畑町にサロンを兼ねた自邸を構えた。 |

|---|---|

| ↑2 | 志賀直哉「置土産」『志賀直哉全集<第6巻> 沓掛にて 豊年虫』岩波書店、1994、pp. 354-357。 |

| ↑3 | 志賀直哉「奈良」『志賀直哉全集<第6巻> 沓掛にて 豊年虫』岩波書店、1994、pp. 342-345。 |

| ↑4 | 志賀直哉「奈良の櫻」『志賀直哉全集<第6巻> 沓掛にて 豊年虫』岩波書店、1994、p.306。 |