長壽會細菌研究所とは、乳酸菌や椎茸菌・イースト菌と行った食品にまつわる細菌の研究・製品開発を行っていた小規模な研究施設である。隣接地には同建築のオーナーの住宅もあり、ここでは併せて紹介する。

戦前の工場建築が残されている事自体は、全国的に見ればままあることである。しかし、「鉄道も河川も鉱山もない東大寺境内の真裏に、宮大工が建てたと思しき木造の工場建築が存在した」という事実はなんとも興味深い。おまけに本建築は、建物・エンジンから試験管に至るまで稼働時の設備を残しており、材料の保存から研究・加工・封入という一連の工程を単一施設で調査できる極めて珍しいといえるだろう。否、仮に本邦の小規模工業変遷史に興味が無い方でも、カフェとしてリノベーションされたこの施設に一歩足を踏み入れれば、この空間が今日の奈良に残されていることの貴重さを実感できるはずである。

ちなみに、製造されていた乳酸菌飲料は「フトルミン」といい、戦前の乏しい食生活・栄養状況を支える飲料として人気を博した。当時は、俳優藤田まことによるTVCMが打たれるまでの目玉商品となっていたが、飽食と言われる現代社会の到来によりその姿を消してしまったという。

目次

基礎データ

| 現名称 | kojoato |

| 旧称 | 奈良食品工学研究所・喜多細菌研究所・フトルミン工場跡など。 |

| 所在地 | 奈良市芝辻町 |

| 設計者 | 大木吉太郎? |

| 構造 | 木造平屋建|木造2階建(喜多家住宅) |

| 竣工年 | 大正14年(1925)~ |

| 利用状況 | 店舗有|展示有(kojyoatoのみ) |

| 見学条件 | 要施設利用(kojyoatoのみ) |

施設利用案内

現在、工場の南西棟のみカフェ・ギャラリーとして公開されている。

- 問い合わせ:0742-22-2215

東大寺旧境内に佇む築90年の乳酸菌飲料の工場跡

飲食(カフェ)

- 概要:https://www.kojoato.jp/cafe

- スケジュール:https://www.kojoato.jp/cafe-schedule

- 金曜日【金曜日】11:00〜18:00

土日祝【週末・祝日】9:00〜18:00 - 平日休【月曜〜木曜定休】

時季や周辺イベントにより営業日や営業時間を変更する場合あり。 - 朝食のモーニングセットは要予約

ギャラリー

成立背景

下記の記事にもある通り、東大寺境内周辺は明治中期頃までは大部分が田畑や民家であり、本建築が立地する敷地も、もとは溜池であった場所が明治期に埋められて田畑となった経緯を有する。

| 大正3(1914)年 | 喜多芳次郎[1]喜多芳次郎:明治16(1883)年生まれ。大阪農学校を卒業し農事試験場技手を務めた後、健康食品の製造販売を手掛ける「長壽會」を設立する。の所有地となる。 |

| 大正14(1925)年 | それまで登大路にあった本部や住宅の移設を完了。本工場を「長壽會細菌研究所工場」と命名。 |

| 昭和19(1944)年 | 現存する主屋・蔵・離れなどの増築が完了する。 |

| 昭和58(1983)年頃 | 工場の利用が停止。 |

| 昭和62(1987)年頃 | 菌類関係の事業が全面的に停止。 |

| 平成18(2006)年 | 奈良女子大学増井研究室によって実測調査。 |

| 平成19(2007)年 | 国指定登録有形文化財の対象となる。 |

| 平成21(2009)年 | 喜多氏の親族によって新たに「工場跡 kojoato」として利活用される。 |

建築について

全体像

(以下特記なき写真は筆者撮影)

- 東大寺戒壇院の北側に立地。南半分を工場敷地、北半分を住宅敷地とする。

- 南半分の工場敷地は、南面に流れる川に橋かけて入り口とする。入り口から北進する道で敷地を東西に分割。西側には倉庫設け、東側には計4棟(北側の1棟・東側の1棟・南側の2棟)の工場をコの字型に配置する。

- 工場敷地の北部には、同時期に建設された「喜多家住宅」がある。工場敷地に隣接する一に主屋が、その北西に蔵が、そして北東に離れを配置する。

- 図面としては、「奈良女子大学増井研究室による実測図(平成18年)」の他、「喜多細菌研究所平面圖(昭和19年作成)」や「工場配置平面百分之一圖(制作年代不明。ただし昭和19年の改築計画があることから、それ以降の図面と考えられる)」が現存する。「工場配置平面百分之一圖」では、東棟にボイラーが設置されておらず、また南西棟と倉庫は存在していない。

長壽會細菌研究所工場

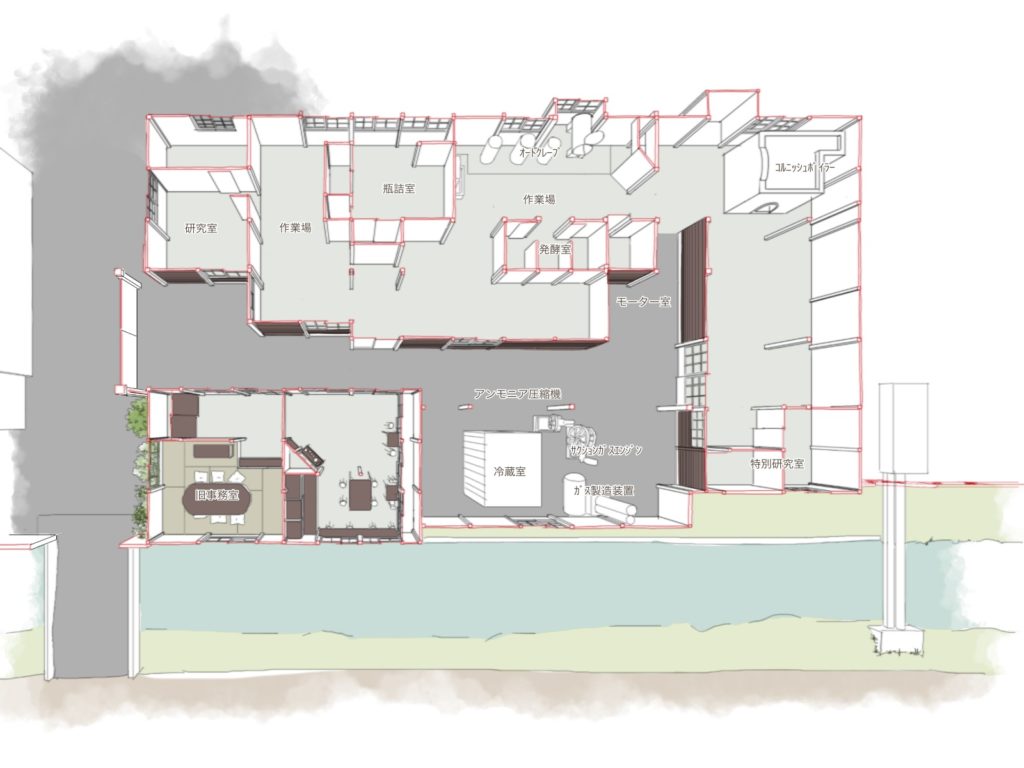

(『奈良県の近代化遺産 : 奈良県近代化遺産総合調査報告書』の掲載図面を元に,岡田が描き下ろし)

- 4つの工場棟は、いずれも正確な設計者は不明である。ただしどの棟も、下見板張の外壁や妻壁の独特な意匠が後述の「喜多家住宅」と共通することから、おそらく大木吉太郎によるものと推測されている。

- いずれの棟も切妻屋根で、おおむね桁行一間(この建築では約2m)ごとの間隔でキングポストトラスを組む。喜多家主屋と異なり、こちらは黒々とした木材の板張りであることから、妻部分の白漆喰がより強調される見た目と言える。

- 現状ではすべての屋根が桟瓦葺であるが、喜多家所蔵の古写真では南西の棟が金属板葺であることが確認されている。

- コンクリート平土間に沓石[2] … Continue readingで柱を支える部分もあるが、大半の外壁は布基礎[3]布基礎:外壁下部の全てにめぐらされた、線上のコンクリート基礎のこと。ちなみに、床下全体をコンクリートで覆う基礎を「ベタ基礎」という。がめぐらされている。

北棟

- 北棟は東西に長く、西端部に位置する畳敷きの研究室のほかはコンクリートの平土間である。

- 残された図面によれば、この棟は「作業場」「瓶詰室」「発酵室」などが設置されていたほか、北東の窓際には「オートクレーブ(蒸気滅菌機)」があった。

東棟

- 東棟は南北に長い平屋建ての建物で、北端には大型設備である「コルニッシュボイラー」が残されている。この部分は昭和19年の図面にはなく、それ以降の増築と見られている。一方南側は間仕切りによって2室が区切られており、ともに「特別研究室」と称されている。

南東棟

- 南東棟は本建築唯一2階建建築である。一階二階ともに北側の側壁がないため、半屋外的空間となっている。

- 一階には大型の「木製冷蔵庫」と、その冷却装置である「冷凍冷蔵用アンモニア圧縮機(長谷川鉄工所)[4] … Continue reading」が設置された。

- 加えて、工場全体の動力を賄う「サクセションガスエンジン(森田鉄工所製造)[5] … Continue reading」、やその運用に利用する「ガス製造装置」が設置される。エンジンで生まれた回転動力は、シャフトとプーリーを介して各装置へと伝播された。

南西棟

- 南西棟は、玄関前の空間と其の横の三畳程度の小スペースに加え、西側畳敷きの事務室と、東側コンクリート土間の荷解き室で構成されている。

- 現在では一部改装のうえ、カフェ・ギャラリー施設として利用されている。

喜多家

主屋

- 宮大工の大木吉太郎による設計。木造二階建で、切妻と半切妻を組み合わせた特徴的な屋根を持ち、その葺材もフランス瓦、スレート、銅板などの多岐にわたる。

- 外壁は白い鉄板の下見板張を基調とし、妻壁部分には等間隔に並べた垂直な材を白漆喰によってハーフティンバー風の真壁に仕上げる。こうした特徴は、前述の工場建築にも共通する性質と言える。(参考:文化庁データベースより)

離れ

- 主屋の北面東端から北に延びる渡廊下に接続する木造平屋建の東西棟である。

- 切妻屋根をスレート葺とし、南面に鉄板葺庇をつけて縁とする。数寄屋風座敷6畳には出窓風の書院を設け、次の間6畳と板間を介して8畳室が並ぶ。造作の丁寧な近代和風住宅である。(引用:文化庁データベースより)

蔵

- 主屋の北面西寄りに接続する土蔵造2階建。桁行2間半、梁間2間規模の東西棟で、切妻造の置屋根をフランス瓦葺とする。基礎はモルタル洗出し仕上げ。南面の戸口は双折鉄扉を吊り込み、2階窓は両開鉄扉とする。伝統的な形態に近代的な材料を用いている。(引用:文化庁データベースより)

参考文献

- 奈良県教育委員会 編『奈良県の近代化遺産 : 奈良県近代化遺産総合調査報告書』奈良県教育委員会、2014。(福田頌子 「近代奈良の建築家・大木吉太郎の研究―喜多家住宅と奈良基督教会を中心に」『奈良女子大学生活研究学部 人間環境学科 住環境学専攻 増井研究室卒業論文、2007』の調査をもとにした記述と思われる。)

- 文化庁 「国指定文化財などデータベース」

- 長谷川鉄工株式会社社史編纂委員会編纂『冷凍史75年』長谷川鉄鋼株式会社、1984。

- 内山大一郎『サクション瓦斯』昭文堂、1910。

References

| ↑1 | 喜多芳次郎:明治16(1883)年生まれ。大阪農学校を卒業し農事試験場技手を務めた後、健康食品の製造販売を手掛ける「長壽會」を設立する。 |

|---|---|

| ↑2 | 沓石:柱が腐食しないように、柱の下部に添えられる、点状の基礎のこと。縁側の下や庇を支える柱など、周囲の壁と独立した柱・束に用いられる。 |

| ↑3 | 布基礎:外壁下部の全てにめぐらされた、線上のコンクリート基礎のこと。ちなみに、床下全体をコンクリートで覆う基礎を「ベタ基礎」という。 |

| ↑4 | 冷凍冷蔵用アンモニア圧縮機:液体状になるまでアンモニア冷媒を圧縮し、その後急激に圧力を下げて気化させる際の気化熱を利用して冷却する冷却器。吸収式の冷凍機などと比べても原始的であり、中でも本建築に設置されているのはシリンダーが一つしか無い「竪型単働アンモニア圧縮機」であり、極めて単純・小型な初期の設備といえる。 |

| ↑5 | サクセションガスエンジン:石炭や木炭が含む炭素原子と水蒸気を、900度近い高温で反応させることによって水素・一酸化炭素の合成ガスを作成し、その燃焼によって動く低出力なエンジンのこと |