明治期、鎖国が解かれ西洋文化が日本に流入し始めると、大工棟梁によって設計・施工された「見様見真似の洋風建築」が国内各地に姿を見せはじめた。現在では、昭和5年以降は堀越三郎が命名した「擬洋風建築」[1]堀越三郎「初期明治建築研究の資料」『建築雑誌』44(537)、1930、pp.1-5。という呼び名がもっぱら定着しているが、当時こうした建築は「似而非西洋建築」「洋風模造」などの名前で呼ばれていた。

こうした西洋風の意匠を持つ建築は、奈良県下にはほとんど現れない。現存するものとしては明治17年落慶の「宝山寺獅子閣」にとどまる。それは、単純に設計された絶対数が乏しいというだけでなく、擬洋風建築が古都奈良の伝統文化を食い破る悪しき様式として疎まれていたことにも起因するだろう。本項目で取り上げる擬洋風建築「寧楽書院」は、そんな奈良の西洋建築嫌いの原因となった建築物といえるかもしれない。

目次

基礎データ

| 所在地 | 奈良市登大路町 |

| 設計者 | 木奥弥三郎(春日座) |

| 構造 | 木造2階建て |

| 竣工年 | 明治10(1877)年 |

成立背景

県下においては教育機関が続々と新設されており、その教員を養成する伝授所の設置が課題となっていた。

施設の面積が狭隘だったためとされる

工期を大幅におくらせつつも竣工。師範学校校舎として利用される。

設置までの経緯については、主に清水の論[3]清水重敦「興福寺食堂から寧楽書院へ」『日本建築学会大会学術講演梗概集』2000、pp113-114。を参照した。

また、残存する図面としては「寧楽師範学校二十分図」など全部で12枚が確認されており、いずれも木興修三氏が所蔵する。

建築解説

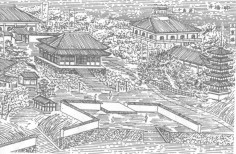

(『大和名所巡覧記』より)

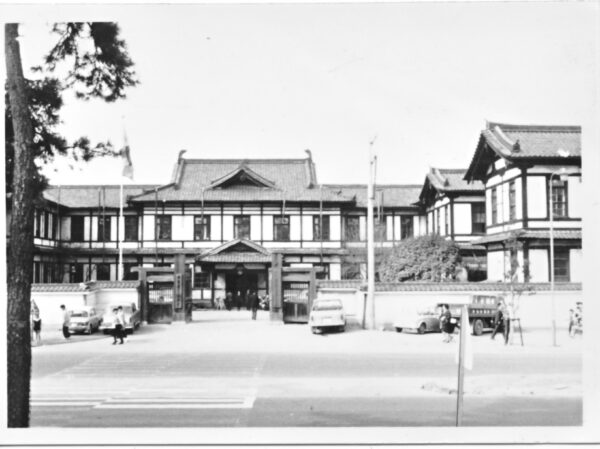

- 設計は春日座の木奥弥三郎。

- 桁行11間で138尺、梁間5間で70尺の木造2階建て。

- 和小屋組の寄棟造で平入、屋根の上には高欄付きの塔屋を戴く。

- 正面中央の玄関部にはアーチ屋根の車寄せを設ける、また開口部は、下層は長方形、上層には半円形長方形窓が開けられる。

- 上下2層とも建物4周にトスカナ式円柱を列するベランダを巡らせる。

- 建設材として、解体された食堂・細殿の部材が再利用されている。例えば(ベランダを除く)建物本体の隅柱には柱頭に大斗を載せた径6尺の円柱が据えられるが、これは当初敷地にあった興福寺食堂の側柱を転用したものと見られている。

考察

本建築は、近代奈良が直面した「伝統の破壊と近代化の葛藤」の象徴的建築という側面があった。

すなわち本建築は、

- 興福寺境内にある、

- 興福寺建築の部材を用いた、

- 興福寺お抱えの大工集団による

建築でありながら

- 政府によって推し進められた

- 洋風の外観を持つ

- 学校という近代的な施設

として竣工されているという意味において、「伝統建築の敗北宣言」という捉え方がなされていたのである。

例えば新県庁舎の建替えに際しては、「世人既に似而非西洋風建築に嫌厭す。宜しく本邦建築の優點を採るべし、と言ふに在り[4]長野宇平治「新築奈良県庁図面説明」建築学会編『建築雑誌』10(111)、1896、PP61。。」という依頼があったことを、後に設計者である長野が述懐している。

ここに述べる「似非西洋風建築」とは、現代で言う「擬洋風建築」を意味する言葉であることを踏まえれば、長野宇平治は設計の際に「今の庁舎みたいな西洋かぶれの建築ではなく、奈良公園にふさわしい和風の建物を建てろ」という釘を刺されていたのである。

奈良県和風建築に通底して流れる「西洋建築・近代建築へのアレルギー」は、この建築に端を発しているのかもしれない。

参考文献

- 奈良公園史編集委員会編『奈良公園史 本編』奈良県、1982。

- 清水重敦『擬洋風建築 日本の美術七(2003年446号)』至文堂、2003。

- 清水重敦「興福寺食堂から寧楽書院へ」『日本建築学会大会学術講演梗概集』2000、pp113-114。

- 大場修・荒井麻里「明治前期奈良県下の小学校校舎をめぐる動向 小学校校舎の地方史」『日本建築学会計画計論文報告周』473、1995、pp.139-147。

- 清瀬みさを「旧奈良県庁舎建設と古都のゲニウス・ロキ : 長野宇平治の可及的建築」『人文學(193)』、2014、pp.1-37。

関連記事

References

| ↑1 | 堀越三郎「初期明治建築研究の資料」『建築雑誌』44(537)、1930、pp.1-5。 |

|---|---|

| ↑2 | 奈良国立文化財研究所『興福寺食堂発掘調査報告』1959 |

| ↑3 | 清水重敦「興福寺食堂から寧楽書院へ」『日本建築学会大会学術講演梗概集』2000、pp113-114。 |

| ↑4 | 長野宇平治「新築奈良県庁図面説明」建築学会編『建築雑誌』10(111)、1896、PP61。 |